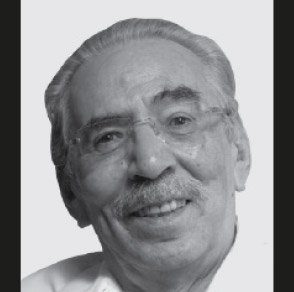

Ante la muerte de Mario Vargas Llosa cada uno de sus lectores, a manera de réquiem, tendremos presente, sin duda, la enorme felicidad que nos ha obsequiado su inmensa obra. Y aunque he disfrutado como muchos otros sus novelas fundamentales, debo decir que el escritor peruano (y luego español por amor a la lengua heredada) fue también para mí un intelectual de primera línea. Uno que me abrió diversas ventanas hacia el pensamiento liberal.

No faltarán los que intenten encasillarlo como extraordinario novelista, merecedor del Premio Nobel y de muchos otros galardones; y no estarán errados, pero sí se quedarán cortos, porque Vargas Llosa fue igualmente un brillante crítico y ensayista capaz de introducirnos a la grandeza de Víctor Hugo, Flaubert o Cervantes, o al milagro ancestral de cómo los hombres se han contado siempre historias; pero sobre todo fue un pensador ligado como pocos a la defensa de la libertad y la democracia.

Ya en 1967, en medio de un boom latinoamericano volcado ideológicamente a favor de la revolución cubana, Vargas Llosa advertía cuál debería ser el papel de la inteligencia crítica, aun en el caso (que no se dio) de que la revolución cumpliera sus objetivos: “Pero cuando las injusticias sociales desaparezcan, de ningún modo habrá llegado para el escritor la hora del consentimiento, la subordinación o la complicidad oficial. Su misión seguirá, deberá seguir siendo la misma; cualquier transigencia en este dominio constituye, de parte del escritor, una traición”.

Esa perspectiva es la que hizo que Vargas Llosa fuera uno de los primeros en sospechar que lo que se estaba gestando en Cuba no era una revolución democrática, sino una dictadura que terminaría aplastando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Había que tener lucidez y también valor para denunciar esas cosas en los años 60, cuando la propaganda castrista ya había ganado una multitud de adeptos en el ámbito intelectual y no era fácil romper con la ilusión y esperanza que habían despertado con la revolución cubana.

Sin embargo, el autor de Conversación en la catedral fue uno de los primeros en hacerlo y en denunciar que no se podía resolver el hambre de un pueblo negándole las más elementales libertades, o que en todo caso la satisfacción de las necesidades básicas no son intercambiables nunca con la libertad. Viendo hoy la realidad cubana, donde la miseria prevalece y las libertades están ausentes, su advertencia resulta más que actual.

Desde joven me impresionó descubrir su preferencia por Albert Camus en el debate de este con Jean Paul Sartre sobre medios y fines, así como sobre la democracia y la libertad. Sartre, recordémoslo, se había convertido en la representación del intelectual progresista, popular, querido por la masa universitaria; Camus era, en cambio, el rebelde contra la corriente, el luchador que abomina de los discursos incendiarios y su irresponsabilidad porque sabe realmente lo que es jugarse la vida (como él hizo bajo la ocupación nazi, desde la clandestinidad), el intelectual que no espera la aclamación popular sino, pase lo que pase, ser consecuente con la verdad.

La admiración de Vargas Llosa por figuras como Albert Camus, José Ortega y Gasset, Karl Popper, Raymond Aron o Isaiah Berlin se convirtió implícitamente en una escuela para quienes veníamos de la izquierda y veíamos con desencanto los monstruos y atrocidades que había producido el proyecto comunista. Junto con Octavio Paz, el autor peruano forma parte de lo mejor de la inteligencia latinoamericana dedicada a la promoción de la democracia y las libertades.

Aquellos que despectivamente lo tildaron siempre de ser un “intelectual de derecha”, pero que nunca se tomaron la molestia de leerlo realmente, podrán sentirse contentos de que muera en una época como esta, donde ciertamente los populismos de derecha e izquierda se funden y se descubren como aliados en la destrucción de la pluralidad, la tolerancia, las reglas democráticas y los derechos humanos.

La grandeza de Mario Vargas Llosa no necesita ser argumentada mayormente. Estamos ante un autor sólido, único; y, como he querido exaltar aquí, nos encontramos también frente a un pensador comprometido invariablemente con la verdad y la justicia. Puede ser que ahora, ya muerto, muchos intenten regatearle este reconocimiento evocando sus fracasadas aspiraciones presidenciales en Perú o acusándolo incluso de frívolo por algunos episodios de su vida personal, pero nada podrá eclipsar su brillo como uno de los escritores e intelectuales más importantes del siglo XX y lo que va del XXI.

De su relación con México hay que decir que va más allá, por supuesto, de la manida frase de “la dictadura perfecta”. En realidad, la capacidad autocrítica del escritor le permitió decir hace unos años que se había equivocado con relación a esta caracterización que hizo del régimen priista, y que esa expresión resultaba injusta sobre todo a la luz del régimen inaugurado en 2018 con López Obrador: “México –dijo entonces– desgraciadamente vive un retroceso dramático con un presidente populista, demagogo, que va acabando con todas las libertades…”

Al final, a Mario Vargas llosa puede aplicársele lo que él decía de su admirado Isaiah Berlin, que aunque amaba las ideas siempre las confrontó críticamente con la realidad, porque era un “un convencido de que son estas las que deben siempre someterse si entran en contradicción con la realidad humana, pues, cuando ocurre al revés, las calles se llenan de guillotinas y paredones de fusilamiento y comienza el reinado de los sensores y los policías”.

Lo vamos a echar en falta en estos tiempos tan llenos de odio, demagogia y totalitarismo.

@ArielGonzlez

FB: Ariel González Jiménez