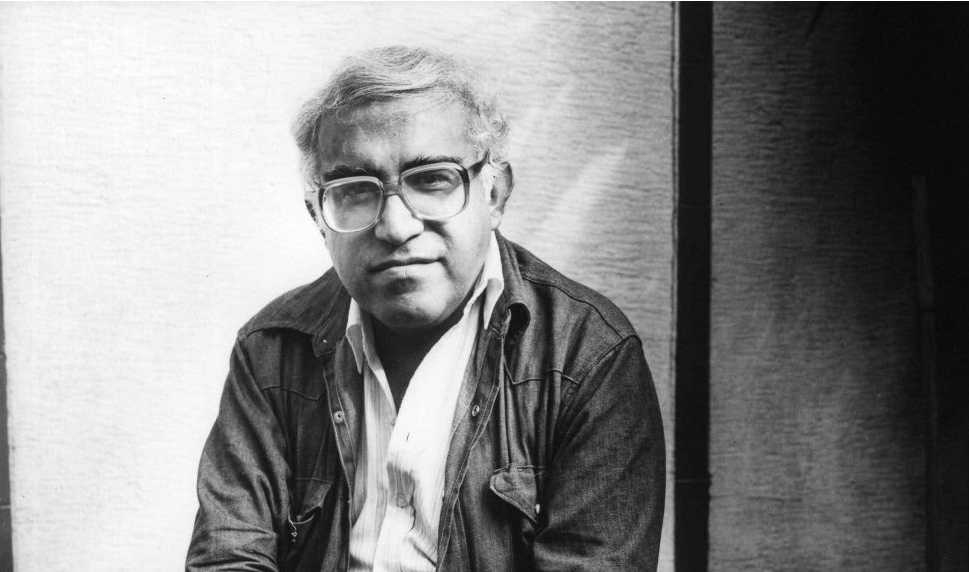

Augusto Isla

La estancia es amplia y bien iluminada. La amueblan tres fúnebres sillones de cuero, un escritorio colmado de papeles y una infinidad de libros que, incómodos en la estantería, reposan plácidamente aquí y allá. No hay un rincón para sentarse ni siquiera para respirar. Espero empavorecido la presencia de quien, por lo que sé, habla poco, más bien inquiere lacónicamente y, dueño de afiladísima espada, decapita a la mayoría de sus visitantes. Pero quien aparece es una mujer madura, esbelta, de cabellos blancos y ojos radiantes, que me trata con desusada familiaridad.

Antes de tratar a Carlos Monsiváis, conocí, por así decirlo a Esther, su madre. Y fue gracias a su impuntualidad, a la manía de esos seres que, como él, desdeñan los límites del tiempo y el espacio. Si mucho he de agradecerle a Monsiváis los regalos de su inteligencia y su coraje, a esa ironía que lo salva del colapso moral, no menos haberme permitido esos fugaces encuentros con Esther y el gozo que me dio el vuelo de su agudeza –genética revelación de un ingenio– que él interrumpía de tal modo que las perlas del collar que engarzaba aquella excepcional mujer rodaban por el suelo. Un día le pregunté qué esperaba de su hijo. “Que sea un buen escritor”, me respondió. ¿Era poco o mucho pedir? Tal vez poco, pues un buen escritor no es sino un artesano que ejerce dominio sobre su oficio, a no ser que creamos en “la singularidad mítica de su condición”, como diría Barthes.

Carlos Monsiváis llegó a ser algo más que un escritor, pues sus preocupaciones estaban siempre allende la escritura. Evitando el lugar común no quisiera definirlo. Me quedo con el misterio que encierra el corazón de ese combatiente infatigable. A fin de cuentas, lo que ha sido, en toda su complejidad, está en aquel autorretrato que leyó en el “confesionario” del Palacio de Bellas Artes en 1965. El texto, recogido más tarde por Mortiz en un volumen que lleva por título Los narradores ante el público, contiene deudas, admiraciones, críticas, autocríticas y, al final, un programa de vida, tan sencillo como difícil, al cual fue fiel, con la disciplina y el rigor moral con que creció. Su divisa: “crear y fortalecer el sentido crítico y el sentido del humor”.

Pero ¿quién con seriedad habla hoy de crítica cuando esa palabra se ha vuelto tan banal? Pues bien, él la redimió desde una perspectiva minoritaria, lanzando sus disparos desde su poderosa nave de pirata que no creía en la sensiblería patriótica, desde la izquierda cuyas debilidades no dejó de poner en relevancia, desde la otra orilla donde no caben la fe católica y el púlpito, la estrechez moral y la intolerancia, desde una inconformidad romántica indomable ante la insensatez. Así veo la crítica de este asceta que vestía con desenfado, mal comía y dormía poco, como si el cuerpo estorbara a sus intransigentes sueños de vivir con los ojos siempre abiertos.

Frecuentaba la ironía y el humor como estrategia de combate; le venían como anillo al dedo, por ser ágil y conciencia extrema. Si hemos de creerle a Jankelevich, la ironía es “jovialidad desesperada”: quien la cultiva desespera con humor y bromea amargamente. Monsiváis se burlaba de los poderosos, de su hipocresía, de su satisfacción de cerdos bien alimentados, de su irremediable estulticia; pero le dolía México. Detrás de su carcajada o confundiéndose con ella, ronroneaba, como uno de sus gatos, una lamentación erasmiana profundamente humanista. Por eso huía de la ironía cuando ésta mordía la frontera de la indiferencia y amenazaba con devorar el compromiso, entendido no como atadura sino como determinación para actuar. No habitaba en él un ironista cabal, que bajo el manto del humor esconde su alma neutra. Pues ¿qué ironista se ensucia el calzado, ora en la humedad de la selva aportando su grano de esperanza a la causa indígena, ora en el polvo de los escombros para dar testimonio de los vestigios solidarios en mitad de la urbe trágica?

Una conciencia irónica suele ser el parapeto de la indiferencia. “Deténgase aquí”, le pide Carlos a mi chofer. Carlos se apea y cruza la calle para depositar unas monedas en la mano de una anciana minusválida. Detrás de ese hombre implacable se ocultaba un niño compasivo, coleccionista de piezas raras y soledades.

Carlos supo compartir los pequeños grandes sueños de los mexicanos: el sindicalismo independiente, las utopías estudiantiles, las reivindicaciones de la mujer, las batallas de las minorías sexuales; en fin, la democracia como posibilidad de una convivencia más alta. No sin advertir, en abierta querella, los entusiasmos fáciles y los peligros fanáticos y permanecer alerta al diario suceder. Su obra escrita es reflejo de la prisa y la impaciencia de quien se negaba a admitir el hundimiento del barco: aún hormiguea en las páginas de periódicos y revistas, muchas de ellas provincianas a las cuales concede rara dedicación. De estos afanes de ubiquidad llevaba tristes marcas en su cuerpo: mitad de la vista perdida en uno de tantos viajes.

¿Qué importa la Obra a la luz de estas ocupaciones? Un día le pedí que reuniéramos todos sus escritos sobre arte. Sería un libro magnífico. Pero Carlos, aquejado por la fiebre del presente, nunca daba marcha atrás. Sólo apetecía la aventura de hoy, la de mañana, prodigándose siempre a su modo, poniendo el brazo de palo para evitar el roce físico en correspondencia a la cordialidad de los demás, como eludiendo el desgaste del espíritu. No era efusivo, pero sí generoso, sobre todo para escuchar.

Las mejores recompensas a sus fatigas políticas y culturales fueron, acaso, el autógrafo que una jovencita le solicita en un restaurante, o el odio de un alto burócrata cuyas necedades había desnudado, o la invitación a estar allí donde las nuevas generaciones pedían su palabra y su aliento; pero no eran jamás la mediocre satisfacción de ver su nombre impreso en una hermosa portada.

Pero injusto sería afirmar que el personaje público eclipsaba al escritor, a ese buen escritor que habitaba en él. Aquel era accesible, ágil, relampagueante; éste, difícil, laberíntico, río de afirmaciones sentenciosas. Trenzándose ambos hilos formaron una personalidad única. Es simplemente Carlos Monsiváis.