Es muy conocida la estrecha y hasta apasionada relación que Ernest Hemingway tuvo con la llamada fiesta brava. Además de su imagen como escritor, le gustaba cultivar su faceta de hombre rudo y aventurero. Su caso mereció la atención del gran Anthony Burgess (famoso por La naranja mecánica), quien pudo descifrar la esencia de Hemingway como autor y personaje de sí mismo:

“Hemingway, el hombre, era, al igual que sus libros, una creación, y una creación muy inferior. Que difería de la mayoría de sus compañeros de profesión al ser un hombre de acción, fuerte y atractivo, es un hecho verificable, pero Hemingway no estaba satisfecho con la simple excelencia como cazador, pescador, boxeador y jefe guerrillero. Tenía que convertirse a sí mismo en un mito homérico, lo cual significaba posar y mentir, tratar la vida como si fuera una ficción, y, aun cuando algunas de sus mentiras son transparentes (como la de irse a la cama con Mata-Hari), es difícil deslindar su autofabricada leyenda, de una realidad menos deslumbrante, aun cuando deslumbre bastante todavía”.

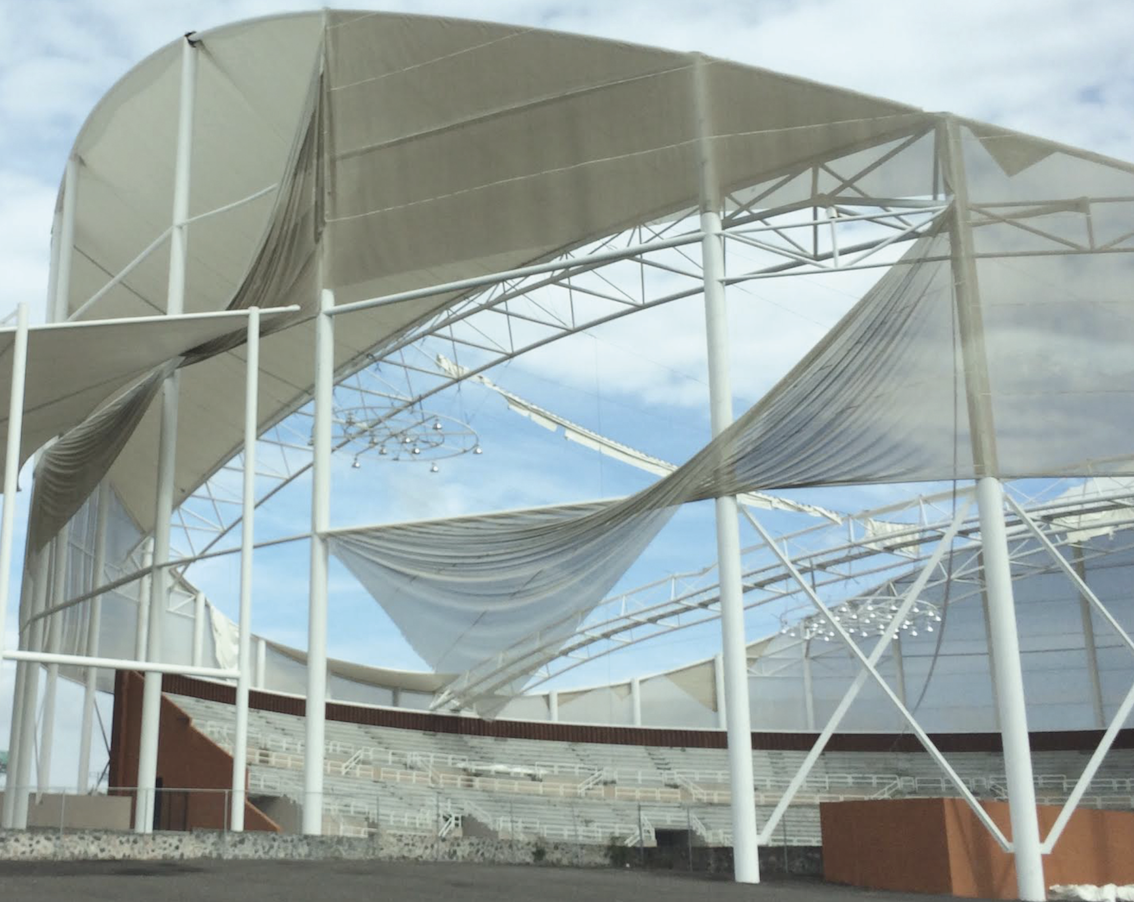

Lo raro, pues, hubiera sido que al visitar España por primera vez, en los años 20, el espectáculo taurino le hubiera sido indiferente. Todo comenzó en Pamplona, durante la Fiesta de San Fermín, la cual lo dejó “encornado” como diría Burgess. Su fascinación por la tauromaquia, sin embargo, es hasta cierto punto irregular, no en su afición personal (nutrida por su protagónica presencia en múltiples plazas de toros, incluidas las de México), sino estrictamente en su obra.

Si en su libro Fiesta el pasaje central en el que refiere justamente una visita a Pamplona por parte de un grupo de ingleses y norteamericanos (que vienen a representar la “Generación perdida”), brilla por la exaltación de las corridas de toros, los materiales que directamente le dedicó al tema no son siempre muy convincentes. Parece que en ellos, específicamente en Muerte en la tarde, el autor volcó sin mayor filtro diversos anecdotarios taurinos y manuales de toreo, sin llegar nunca por supuesto al enciclopedismo del Cossío, la “biblia” de la tauromaquia. (El Cossío, como se conoce popularmente la obra Los Toros. Tratado técnico e histórico, fue publicada en 1943 y estuvo dirigida por José María de Cossío por iniciativa de José Ortega y Gasset).

Y sin embargo, paradójicamente es en Fiesta donde ya podemos percibir que las corridas de toros están condenadas a morir porque incluso uno de sus “mayores” aficionados como Hemingway se rinde, desde la primera página, no sólo a ciertas dudas sino sobre todo a la certeza, por ejemplo, de que “la matanza de los caballos en la plaza era algo indefendible. Supongo que, desde un punto de vista moral moderno, es decir, cristiano, la corrida es completamente indefendible; hay siempre en ella, crueldad, peligro buscado o azaroso, y muerte. Y yo no voy a tratar de defenderla ahora, sino de decir, honestamente las cosas que he visto.”

Pero decir “honestamente” lo que vio no fue tan sencillo. Ya desde entonces incluso un aficionado de su calibre tenía que dar rodeos discursivos para explicar la esencia de la celebración taurina. Mal andan las cosas cuando tenemos que decir que algo nos gusta, pero que en realidad hay muchos motivos por los cuales no debiera gustarnos. Así, Hemingway reconoce que escribió Muerte en la tarde porque “no estaría mal tener un libro en inglés sobre las corridas de toros; un libro serio sobre un asunto tan poco moral puede siempre tener interés”.

Por eso, en toda esta obra no hay una sola línea que alcance, por ejemplo, la profundidad de José Bergamín para explicar la verdadera naturaleza del gran “acontecimiento nacional”, como lo definía Enrique Tierno Galván en un espléndido libro del mismo título. Menos aún llega a defender de la sensiblería más elemental al arte del birlibirloque:

“Una sensibilidad fina verdaderamente –escribe Bergamín– es una sensibilidad firme, segura, ejercitada, como la del operador en cirugía; o sea, de rapidísima concepción o racionalización; y solamente esta rapidez funcional en el proceso de lo sensado puede concebir el toreo; es decir, abstraer, conceptuar tan rápidamente por el pensamiento una experiencia sensorial. Esa verificación peligrosa de relaciones evidentes desarrolladas en el espacio y tiempo sensibles, con la precisa exactitud abstracta de un tiempo y espacio matemáticos. El poder conceptuar tan rápidamente lo sensible es propiedad de finísimas sensibilidades: las sensibilidades torpes, rudimentarias, carecen de esta facultad; por eso para ellas el espectáculo del toreo es sensacional y repulsivo; porque les es, sencillamente, inconcebible. El toreo es un juego vivo de inteligencia, tan exclusivamente inteligente, que el error más mínimo contra la exactitud en la ejecución de sus suertes le puede costar al lidiador la vida”.

Ahora que la fiesta brava enfrenta nuevamente las cornadas de la corrección política, de los políticos más ociosos e hipócritas dispuestos siempre a prohibir “un espectáculo cruel” (en un país con cientos de miles de muertos y desparecidos frente a los que han guardado silencio), así como de nuestros sensibles animalistas –esas buenas conciencias que, en un ejercicio de antihumanismo, como dice Fernando Savater, han “humanizado” el dolor animal–, quise recordar a Hemingway para ilustrar cómo también algunos de los aficionados al toreo más ilustres no pudieron nunca sembrar una sensibilidad tolerante y defender la fiesta taurina como un importante hecho cultural con algo más que gestos, puros y oles.

@ArielGonzlez

FB: Ariel González Jiménez